刃牙シリーズで語られていた「強さの最小単位は、わがままを通す力」という言葉が好きです。強さとは何か?何が達成されていれば強さで、それがなくなれば強さではなくなるものは何か?を考えたとき、それを「わがままを通す力」と定義したのが慧眼であると感じました。

腕力が弱くても、殴り合いのダメージが相手よりも大きくても、自分のワガママを相手に対して自分のワガママを通し切れば、そこには強さがあります。逆を言えば、どれだけ屈強な身体をしていても、人を殴りまわすことができても、目の前の人間にワガママを通すことができなければ、それは弱いということです。それはシンプルで明快な基準だなと思いました。

こういう考え方が好きなので、「最小単位」というものについて考えることがよくあります。ある概念があったときに、それが何がありさえすれば成り立つもので、それを削ってしまったらもう違ったものになってしまう最後に残るものは何なのかを考えることは、その概念を理解する上での補助線になると思います。何かの概念を理解したいと思うとき、最小単位を考えることは楽しい手段だと思います。

さて、「漫画」の最小単位とは何でしょうか?ちなみに、この話の中での「漫画」とは、「現代の我々が漫画の認識しているもの」です。曖昧な話ですね。しかしながら、漫画という言葉は、歴史的に様々なものを指す言葉として使われており、時代や場所によって言葉は同じでも指すもののが異なると思います。

その中で、現代の我々が「漫画」と認識するものの最少単位は何でしょうか?コマ割りが存在することでしょうか?フキダシのセリフがあることでしょうか?はたまた困難を抱えた主人公が、何かの出来事を経て心が変わることでしょうか?

「漫画」と聞いて人が思い浮かべるものについて、それがなければ「漫画」ではないと思えるものが何か?を考えると、最小単位が何なのかを絞り込めていけるように思います。例えば、コマ割りが最小単位だとすれば、1コマ漫画は漫画ではないのか?枠線のない漫画も存在しますが、それは漫画ではないのか?僕は1コマ漫画も枠線のない漫画も漫画だと思うため、枠線によるコマ割りは最小単位ではないように思います。また、フキダシのセリフがないサイレントの漫画も漫画だと思いますし、漫画で描かれる物語は多様で、「このような物語を描くものこそが漫画で、それ以外は漫画ではない」などとは言うことができません。

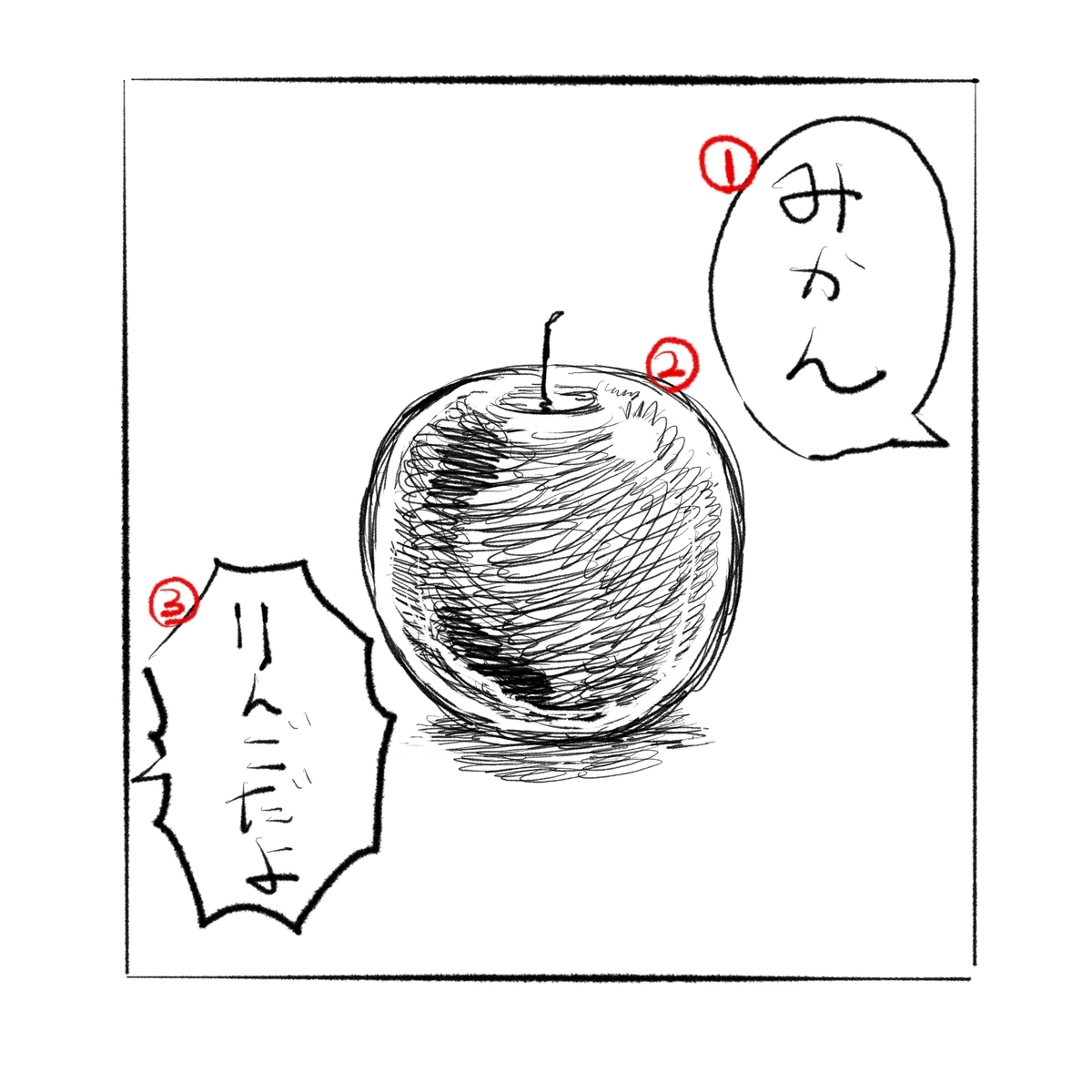

では、以下のように1つのコマの中にリンゴの絵が描かれていたとします。これは漫画でしょうか?

僕はこれを「リンゴの絵」であって「漫画」ではないと思うんですよね。でも、例えばそれにこのように「ミカン」というフキダシをつけたとします。

僕はこれを「リンゴの絵」であって「漫画」ではないと思うんですよね。でも、例えばそれにこのように「ミカン」というフキダシをつけたとします。

これは漫画っぽく成ってきたと思います。そこにさらに「リンゴだよ」のフキダシをつけてみます。

これは漫画っぽく成ってきたと思います。そこにさらに「リンゴだよ」のフキダシをつけてみます。

完全に漫画に成ってきたなと思います。

ここの変化の部分に漫画の最小単位が隠れているように思いました。つまり、「時系列」です。この例で言えば、目が留まるポイントが以下のように3つあります。

このように漫画の中には時系列的な順番のある複数の要素があり、それらを時系列に沿った順番通りに見ることによって意味が生まれます。

そう捉えると、「時間的な前後関係のある複数の要素が存在し、それを追っていくと意味を感じるもの」に漫画の最小単位の可能性を感じてきました。

しかしながら、この場合、時間的な前後関係のある複数の要素の存在する絵画も、果たして漫画なのか?という疑問が登場します。もちろん漫画を感じる一枚絵も存在すると思いますが、あらゆる時間的な複数の要素の存在する一枚絵が漫画であるとは思いません。

その差について考えたときに思い当たるのは、漫画には「明確な順番の示唆がある」ということです。漫画にはフキダシを読む順番や、絵を見る順番は明確に存在し、順番通りに読むことで意味が読み取れるようになっています。そして、「その順序で読めるように誘導されていること」が漫画と他の表現を分けるものではないかと思いました。

一枚の大きな絵画があり、その中に多くの人が描かれて何かをやっている様子が描かれたとします。ここにいる人は何をしていて、そこにいる人は何をしていてと部分部分を見ることができ、漫画と近い要素はあると思いますが、それは漫画ではないと思います。なぜならば、そのような絵画は、どこをどのような順序で見てもいいものだからです。

一方で、漫画には明確な見る順序があり、読者は経験的にあるいは無意識に、提示された順序で読めるように誘導されて漫画を読みます。順序を明確にする大きな方法の一つはコマを割ることです。コマを割ることで、1コマ目と2コマ目の内容に明確な順序が生まれ、読者がどのような順番でそれを見ればいいかが分かりやすくなります。つまり、コマ割りがあること自体は漫画の最小単位ではないものの、漫画の最小単位を満たす上で非常に有効な方法がコマ割りであるということです。フキダシも同様です。フキダシで区切られた領域の言葉を順番に追いかけていくことで会話の内容が読者に伝わります。

そう考えていくと、漫画には順番に読ませるための様々なテクニックがあり、それこそが漫画を漫画たらしめているものであるように思いました。

【参考】代表的なテクニックの例(図示はめんどいのでしません)

- 右上から左下に向けて読む

- コマとコマの隙間が狭い方向に次のコマを読む

- 近くにあるフキダシと人の顔を追うような線を描いて読む

- 描き文字にも目が寄る(誘引力はフキダシや顔よりは低い)

- 線の密度の高いところに目がまず吸い寄せられる

- 線の密度が薄い方に目が流れて抜けていく

- 流線に沿うように目を動かす

- 集中線の中心に目が留まる

- パースの消失点が集中線のように機能する

- 昔の漫画や子供向け漫画ではコマに読む順番の番号が振ってある

なので、とりあえずの僕の結論としては、

「漫画とは、時系列的な前後関係のある複数の要素と、それを見る順序の誘導があるもの」

ということになります。もちろんこれは僕の中でそう定義するとすっきり説明ができるというだけで唯一の真理ではありません。皆さんも「漫画とは何か?」についてそれぞれ考えてみるといいかもしれませんね。

余談ですが、漫画の最小単位をこのように定義した場合、漫画の読む順序が上手く描けていないと、漫画を描いているつもりが漫画になっていないことになります。なぜなら、最小単位を満たせていないからです。

どれだけ作者の頭の中に素晴らしい物語が広がっていても、それを上手く伝えられなければ意味がありません。例えばセリフを読む順番が変われば、伝わる内容も変わってしまいます。なので、「漫画が上手い」ということのひとつの意味は、読者に意味が誤解なくストレスなく伝わることだと思います。よく考えれば順番が分かる漫画もありますが、よく考えるということはストレスです。目をすごい速さで流したとしても、順序に迷わず頭に入ってくるのが漫画の上手さの指標のひとつだと考えています。

漫画が上手く描けていないなと思ったら、ひとつの方法としては読む順序が明確に伝わるようになっていないか?を検証してみるのがいいかもしれません。そこには明確なルールとテクニックがあるので、そこを修正するだけで漫画になってくると思います。そして、物語の内容の良し悪しについては、意図した意味が明確に伝わることを越えた先の話になるはずです。まずは漫画にすること、内容はその次だと思います。